城 彰ニさんとの経営者インタビュー第10弾

――2024年10月、新たな社員が増え、オフィスを新しく移転しました。今回は、進行中の全国の現場がリアルタイムでみられるモニター、ウェブ会議用のブースなどを備えたニューオフィスでの対談となりました。なによりも注目は茶室の存在です。

城彰二(以下城)いい感じですね、新しいオフィス。

勝田健一(以下勝田) 駅の目の前で便利ですよね。そして、部屋に入った瞬間に明るさとともに「茶室」が目に入ります。

城 驚きましたよ。「なぜ茶室?」と思いました。

勝田 実は金融機関の方がよくいらっしゃるので、打ち合わせ前に「まずはお茶でもどうですか?」と一呼吸おいていただいています。このような場があると、落ち着いて商談が進みやすいんですよ。僕が自分でお茶を淹れることもありますし、会話も自然と深くなります。

城 勝田さんがおっしゃっていましたが、戦国時代の武士たちも茶室に入る時は、入り口が狭いため刀を置いていたそうですね。

勝田 武士たちがどれだけ争っていても、茶室はラブ&ピースなんです。私は、UK(ユナイテッドキングダム・イギリス)でもマレーシアでもお茶を飲むほど大好きで、お茶にハマっています。オフィスですが、あえてリラックスできる空間を設けて、ピリつかずに本音で話せるようにしています。いろんな国で茶文化を見てきましたが、日本のそれが一番「間」を大切にしていると感じます。今のオフィスはデザイン性も良いですが、3年後、5年後はさらに成長するチャンスを感じています。

城:社員もかなり増え、オフィスもかなり広くなりました。

勝田 はい。毎月のように新入社員が入ってきています。ここ、3年から5年はさらに成長するチャンスなので、全力で行きたいと考えています。昨年は中部地方の拠点として三重支店を開設しました。これをできれば関西や東北など支店を広げていきたい。ビジネスのスキームがもう完全に変わりました。

城 それが先ほど言った「この数年がチャンス」なんですね。

勝田 僕たちにしか見えてないものがあって、先を走っています。そこにお客さまが付いてきたので、われわれの絶対的なチャンスだと考えています。

城 勝田社長のビジネスはしっかりと分析し、先読みしていますね。そこに後からニーズがついてきます。

■ 太陽光から蓄電池へ〜アメリカ進出も

城 勝田社長は海外事業にも力を入れていますね。

勝田 今は日本だけでなく、UK(イギリス)とマレーシアに会社があり、売り上げも伸びています。マレーシアではインドの財閥との太陽光の案件が進行中です。先日は、UK大使館主催のイベントに呼ばれて、僕も自分のビジネスについて話すために登壇しました。

城 それは勝田社長のモデルケースが認められてきているという証拠ですよ。

勝田 そうですね。UK、マレーシアに続き、今アメリカのビジネスに初挑戦しています。アメリカの大手企業の仕事を日本に持ってきて、逆にわれわれがアメリカにも仕事を持って行ってます。今日もアメリカのあるセグメントのエネルギーの20%を占めている会社と話をしていました。4カ月以内に業務提携し、日本総代理の権利を取得する予定です。

城 取得の確率は高いと見ていますか?

勝田 高いです。アメリカの蓄電池会社の社長と仲良くなりましたからね。知り合ったきっかけは、シンガポールの電池ビジネスのイベントに参加したところ「日本からは2社しか来てない」とのことでした。そこで知り合った人が、アメリカの電池系の会社で働く人でした。ウィンフィールドジャパンは、太陽光が専門で、向こうの会社は電池専門でした。アメリカで全部の電池メーカーが集まるイベントがあるので、そこに来るべきと招待されました。その先方の社長と意地の張り合いというトラブルはあったのですが、私はアメリカ最大の蓄電池会社の社長に特攻して、スキーという共通の話題で仲良くなりました。

■ 断られる確率99%でもチャレンジ!

城 普通なら、そんな風にトップと話そうと思わないですよね。そこをチャレンジする。

勝田 「ダメでもいいから行こう」と思っています。断られる確率99%です。嫌われたら仕方ないですし「どう説得しようかな」と考えます。

城 1%でつながることもあるんですよね。

勝田 そう、つながるんですよ。今回はかなりプッシュしました。蓄電池の社長には、僕は太陽光専門だけど、「USAで1番影響力がある社長に会いに来た。とにかく話したい」と伝えました。すると雰囲気が変わってきましたね。

城 パフォーマンス力が高い。チャレンジしていく姿勢は本当に大切です。

■ 蓄電池ビジネスは1年で売り上げが5倍、10倍の可能性も

城 ここ数年電気代が上がって、家庭用の蓄電池に興味を持たれている人も多いと思いますが、勝田社長はどうお考えですか?

勝田 家庭用の電気の事業、BtoCもやりたいとは以前から考えています。電気の業界の川上は、原子力発電所、火力発電所、東電、中電などの10社の電力会社がいます。そこから電気を卸して、送電して、小売で販売され、一般消費者に届きます。2050年まで太陽光は伸びていく有望な事業ですが、もうひとつ注目しているのが系統用蓄電池(蓄電所)です。ウィンフィールドジャパンの系統用蓄電池(蓄電所)のビジネスは、電力会社のグリッドと呼ばれる大きな電線網の中のバランスを保つためのもので、道路や橋などインフラを作るようなイメージです。このビジネスがあと3年〜5年で伸びてくるので、われわれはマーケットリーダーになりたいと考えています。

城 その蓄電池はどのようなビジネスにつながるんですか?

勝田 今まで再生可能エネルギーのディベロッパー(開発)としてはワンストップソリューション、つまり太陽光の土地仕入れから工事、オペレーション、マネジメント、メンテナンスまで、すべて一手でやっていました。そして、最終的には電気を分配しましょうまでやっています。今後は、ディベロッパーではなく、ゼネコンになってもいいんじゃないかと思っています。これまで、太陽光専門でしたが、実は「いろんな電気」があっていいんじゃないかと考えました。そして、これからのトレンドは「データセンター」です。データセンターは、今の日本の電気消費量の50倍から100倍の電気を必要とします。どれだけ原発を建てても足りないですし、火力由来の電気は使えない。そうなると「クリーンな電気」を作らなきゃいけない。

ディベロッパーは専門性の高いチームが必要ですが、ゼネコンではデザイン力や企画力があれば全部外注しても問題はありません。外注できた上に全力で進められればいいと思います。さらに「電気の標準化」も必要です。電気が欲しい時間は、一般消費者は「朝」と「夕方」です。家を出る前に使うし、家に帰ってからお風呂を沸かしたり、ドライヤー使ったり、ご飯を作らなきゃいけなかったりしますよね。一方で、工場などの事業者は、日中だったり、時間帯が違います。太陽光は昼しか作れないですから、余った電気を「必要な時間帯」にバランシングしていくのがわれわれのビジネスとなっていきます。そのためにいろいろな地域に「でっかい電池(大規模蓄電施設)」を設置していこうとしています。

城 蓄電池は世界の方が一歩進んでいるんですか?

勝田 日本はこの分野で出遅れています。アメリカは5年先、ヨーロッパは3年先に進んでいます。アメリカ、ヨーロッパに行けば、先読みができます。なにに失敗するかも勉強できます。そのマーケットをわれわれが作っていかなければいけません。

城 電気が余っているときに蓄電池に貯めて、必要な時に蓄電池から電気を出して販売するのがウィンフィールドジャパンのビジネスの中心になるんですね。

勝田 そう思うじゃないですか。われわれは太陽光ビジネスで地域の大切さを知りました。地域に根ざして、課題を解決し、地元のみなさんから応援してもらえるような事業を展開してきました。そういうことをする会社はあまりありません。蓄電所は太陽光とは別物と気づきました。太陽光、風力、バイオマスは、設備を置けば電気が生まれます。そして電気イコール「お金」です。でも蓄電池は、置いても何も発生しないです。電気の単価が「安いとき」と「高いとき」の価格差を計算し、安いときに電気を貯めて、高いときに売る。そのために天候の変化の予測のプログラミングが必要です。過去20〜30年や直近の天候データがあっても、東京、上越、北海道エリアでは天候が全然違います。AIもしくは人間を利用したファインチューニングのソフトウェアが必須となります。そのパッケージを提供できる会社を私はアメリカで調査して持ってこようとしているんです。日本には今、それができる会社は3社しかない。その中でわれわれは抜き出ています。

■ 太陽光ビジネスも日本全国に拡大中!

城 その準備のために人やオフィスも増やさなければならないですし、三重支店などの地方にも広げなければいけませんね。

勝田 三重支店は蓄電池というより、太陽光のビジネスとして支店を出しました。中部がとても重要で自分たちの能力の10倍ぐらいのオーダーが太陽光だけできています。シナジーも生まれつつあり、太陽光のお客様は上場会社がほとんどを占めていて、いろんな会社様の中から「実はUKやマレーシアにも行きたい」という話が出てきていて。

城 太陽光も需要があるので、蓄電池と両立をしていくんですね。

勝田 そうです。逆に、みんな電池に注目しているので、今は太陽光がチャンスです。やる人が少ないですが、ニーズがあるんです。今は企業が再生可能エネルギー由来の電気に変えたい。でも、風力もよくわからないし、ほぼ太陽光一択なので、ウチの会社に仕事が集中しているんですよ。なおかつレコードがあるので「事故も起こしていない」と信頼され、銀行からの紹介で太陽光に参入する企業が多いんですよ。ただ、エリアに対応できてなくて、今までは断っていたんです。そこで3年後5年後のビジョンも見えてきたので、中部エリアのために三重支店ができました。もう人も雇い始めていて、一人は「この雰囲気を見てどうしても御社に入りたい」という方も採用しました。中部は外の人間がなかなか入れない排他的なところがあって、地元の人にお願いするためにも人を雇っていますね。もちろんプロジェクトは始動していて、売上にもつながっています。

◼︎ ソーラーシェアリングで農業の未来を応援

ーー今年のトピックのひとつとして「ソーラーシェアリング」が本格的にスタートしました。どのようなものでしょうか?

勝田 ソーラーシェアリングとは、農地の上部にソーラーパネルを設置して、上では発電、下では農業を行うという取り組みです。経済産業省主導で進んでいた再生可能エネルギーの動きに対して、農林水産省が、考え出したものです。農地法により農地の転用は難しいため、農業を継続する前提で、農地の上に太陽光パネルを設置できるという仕組みです。ただ、これには課題があります。太陽光と農業のそれぞれが光を取り合うので効率が落ちます。100%発電もしくは農業をしたほうがいいという考えもあります。

勝田 昔からこの分野を研究し「見せかけの再エネ」ではなく、本当に地域に根ざした農業と再エネの融合モデルを追求してきました。日本の農業の課題として、農業高校や農業大学の卒業生の就農率が1割程度にとどまっていることです。理由は簡単で「農業は稼げない」と思われているからです。そこで、われわれは農業の価値を若者が希望を持てる農業へと再定義したい。例えば、弊社の農地を使い、学生たちが実験的に農業を試せるようにします。また、最低限の生活費や住まいなどの基盤を我々が提供し、若者を農業に巻き込んでいきたいと考えています。

城 ウィンフィールドジャパンの発展と勝田社長が描く未来を見てみたいと思いました。本日はありがとうございました。

勝田 こちらこそありがとうございます。

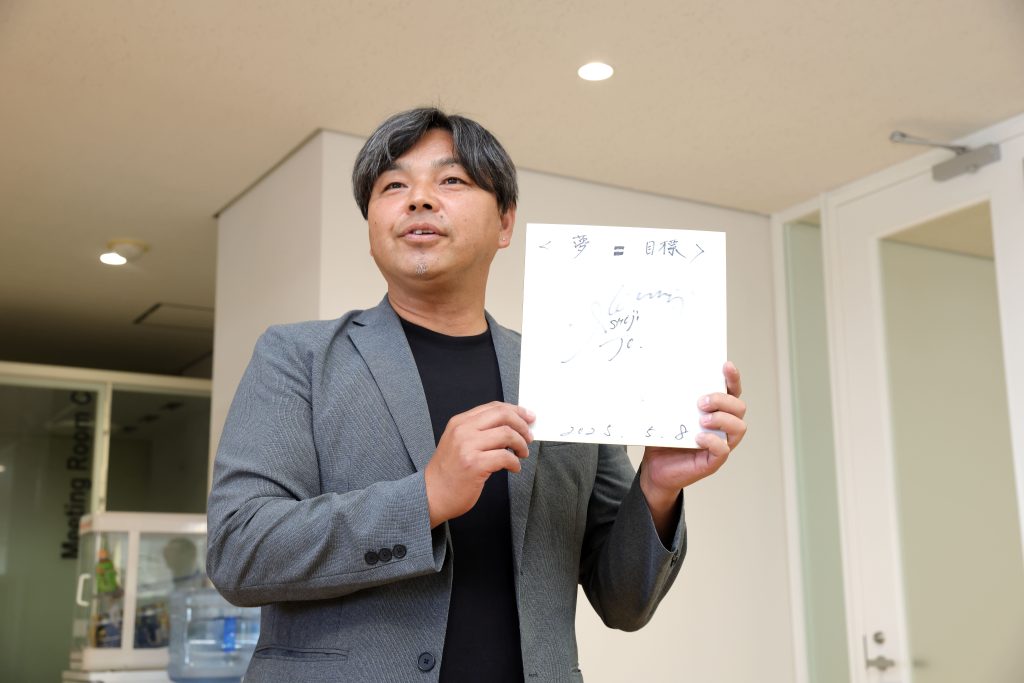

■ 城彰二が「夢=目標」の真意を語る

ーー対談後には城彰二氏と社員との触れ合いの時間が訪れた。色紙にサインと言葉を求められた城氏が書いたのは「夢=目標」。その真意を城氏が社員にスピーチする。

「勝田社長とは、社員が本当に少ない時期からお付き合いさせてもらっています。毎年、会社の規模はどんどん大きくなっていきます。勝田社長は『社員みんなのおかげだ』と、会社を立ち上げたときから変わらない言葉で伝えてくれます」そして城氏自らが「夢=目標」の真意を解説してくれた。

「みなさんも、目標を設定する機会はあると思います。個人の目標、そして会社の目標を、みんなで力を合わせて成し遂げていってほしいと願っています。今年は、今お話しした通り、色紙の言葉に『夢=目標』と書きました。夢という言葉を辞書で引くと、現実ではなく『曖昧な、ぼんやりとした非現実的なもの』といった表現が出てきます。でも、目標となると、具体的な細かい部分が見え、達成しやすくなります。この目標を積み重ねることで、夢は実現します。みなさんには、個人的な夢、会社の夢に向かって、頑張っていただきたいと思っています」

スピーチの後は社員たちとの集合写真を撮影。握手、ハグをするという和やかな時間もあった。来年はみなさんの夢が叶ったかどうかを教えてください。